平成6年度の厚生省の統計では、目・耳・鼻・のど・気管支・肌など身体のどこかにアレルギーを持つ新生児は、なんと4割にも達するという報告がなされています。21世紀をになう子供達は本当に大丈夫なのでしょうか。この現象は何に由来しているのでしょうか。

全博士が提唱する六角水(六分子体)と五角水やその他の分子構造体とは実際に差があります。一例として比熱をとりあげてみますと、六角水は五角水よりも比熱が大きく、六角水のほうがパワーが大きいことが分かっています。さらに酵素活性を調べた実験もあり、六角水の存在比率の高い雪解け水と普通の水を、小麦の脱水素酵素の活性で比べると、普通の水に比べて雪解け水は明らかな酵素活性があるといいます。これは六角水の存在比率の高い構造化された水は、細胞の生理活性を正常に保つ方向に働く可能性を示唆するものです。

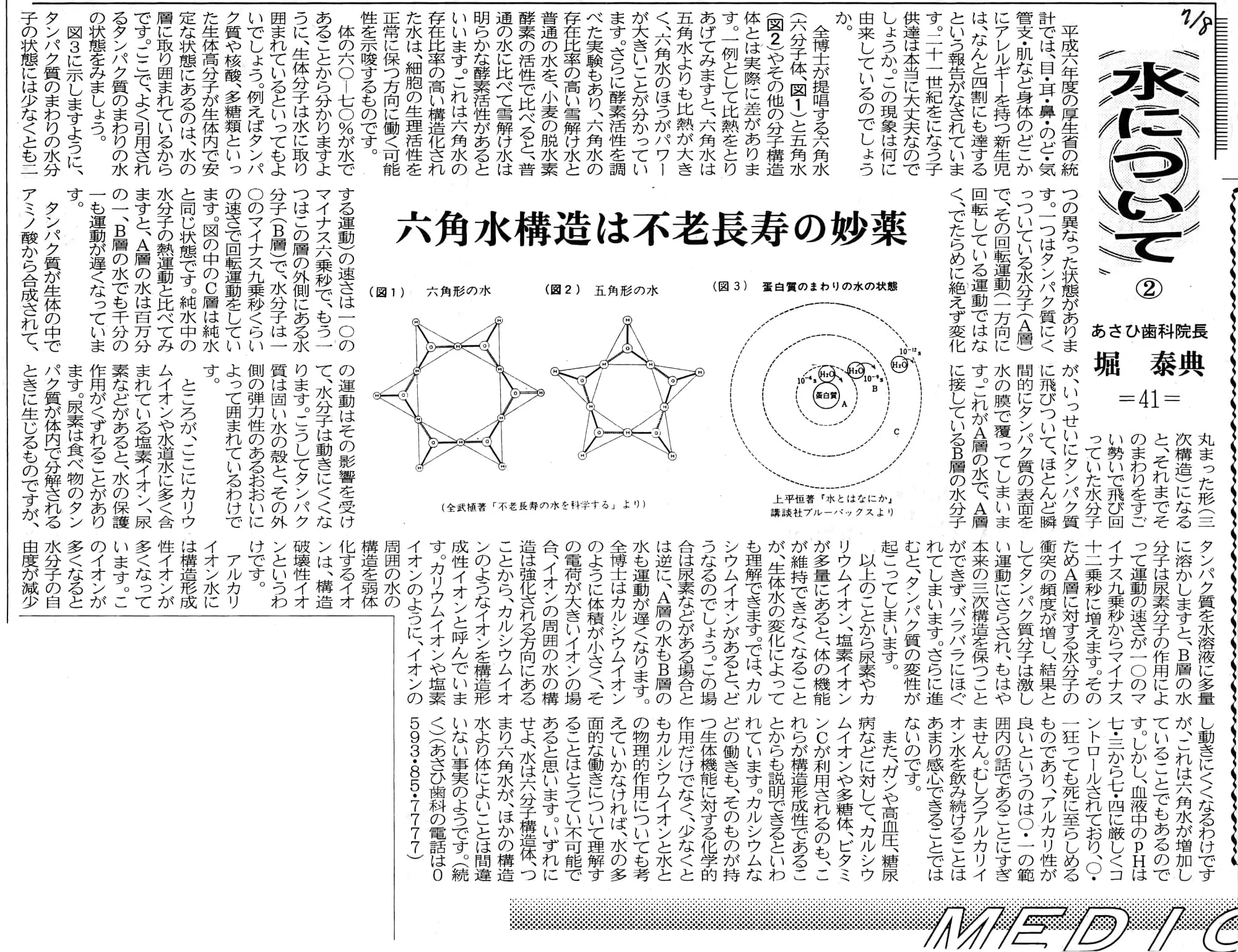

体の60~70%が水であることから分かりますように、生体分子は水に取り囲まれているといってもよいでしょう。例えばタンパク質や核酸、多糖類といった生体高分子が生体内で安定な状態にあるのは、水の層に取り囲まれているからです。ここで、よく引用されるタンパク質のまわりの水の状態をみましょう。

タンパク質のまわりの水分子の状態には少なくとも2つの異なった状態があります。1つはタンパク質にくっついている水分子(A層)で、その回転運動(一方向に回転している運動ではなく、でたらめに絶えず変化する運動)の速さは10のマイナス6乗秒で、もう1つはこの層の外側にある水分子(B層)で、水分子は10のマイナス9乗秒くらいの速さで回転運動をしています。図の中のC層は純水と同じ状態です。純水中の水分子の熱運動と比べてみますと、A層の水は100万分の1、B層の水でも1000分の1も運動が遅くなっています。

タンパク質が生体の中でアミノ酸から合成されて、丸まった形(三次構造)になると、それまでそのまわりをすごい勢いで飛び回っていた水分子が、いっせいにタンパク質に飛びついて、ほとんど瞬間的にタンパク質の表面を水の膜で覆ってしまいます。これがA層の水で、A層に接しているB層の水分子の運動はその影響を受けて、水分子は動きにくくなります。こうしてタンパク質は固い水の殻と、その外側の弾力性のあるおおいによって囲まれているわけです。

ところが、ここにカリウムイオンや水道水に多く含まれている塩素イオン、尿素などがあると、水の保護作用がくずれることがあります。尿素は食べ物のタンパク質が体内で分解されるときに生じるものですが、タンパク質水溶液に多量に溶かしますと、B層の水分子は尿素分子の作用によって運動の速さが10のマイナス9乗秒からマイナス12乗秒に増えます。そのためA層に対する水分子の衝突の頻度が増し、結果としてタンパク質分子は激しい運動にさらされ、もはや本来の三次構造を保つことができず、バラバラにほぐれてしまいます。さらに進むと、タンパク質の変性が起こってしまいます。

以上のことから尿素やカリウムイオン、塩素イオンが多量にあると、体の機能が維持できなくなることが、生体水の変化によっても理解できます。では、カルシウウムイオンがあると、どうなるのでしょう。この場合は尿素などがある場合とは逆に、A層の水もB層の水も運動が遅くなります。全博士はカルシウムイオンのように体積が小さく、その電荷が大きいイオンの場合、イオンの周囲の水の構造は強化される方向にあることから、カルシウムイオンのようなイオンを構造形成性イオンと呼んでいます。カリウムイオンや塩素イオンのように、イオンの周囲の水の構造を弱体化するイオンは、構造破壊性イオンというわけです。

アルカリイオン水には構造形成性イオンが多くなっています。このイオンが多くなると水分子の自由度が減少し動きにくくなるわけですが、これは六角水が増加していることでもあるのです。血液中のpHは7.3から7.4に厳しくコントロールされており、0.1狂っても死に至らしめるものであり、アルカリ性が良いというのは0.1の範囲内の話であることにすぎません。むしろアルカリイオン水を飲み続けることはあまり感心できることではないのです。

また、ガンや高血圧、糖尿病などに対して、カルシウムイオンや多糖体、ビタミンCが利用されるのも、これらが構造形成性であることからも説明できるといわれています。カルシウムなどの働きも、そのものが持つ生体機能に対する化学的作用だけでなく、少なくともカルシウムイオンと水との物理的作用についても考えていかなければ、水の多面的な働きについて理解することはとうてい不可能であると思います。いずれにせよ、水は六分子構造体、つまり六角水が、そのほかの構造水より体によいことは間違いない事実のようです。